|

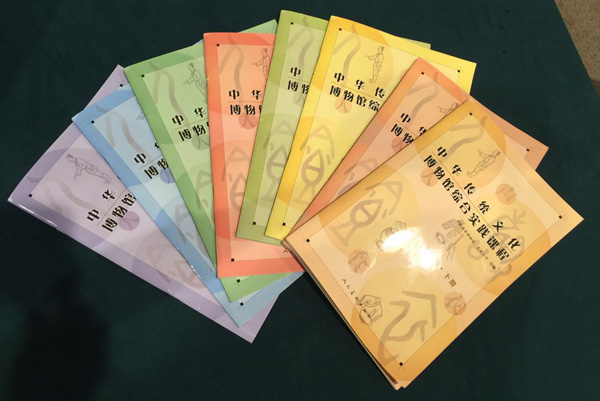

7月9日,《中华传统文化-博物馆综合实践课程》(以下简称《课程》)成果推广会在京举办。《课程》由国家博物馆和史家小学历时3年时间设计开发,并由人民美术出版社编辑出版。

据中国国家博物馆馆长吕章申介绍,《课程》是专为小学三至六年级开设的一门依托博物馆文化资源,从认知自然入手对人类社会生存发展进行梳理总结的综合实践性课程。课程内容包括“说文解字”、“美食美器”、“服饰礼仪”、“音乐辞戏”4大主题,共计32组教学内容。

吕章申指出:“在3年多的开发时间里,国家博物馆和史家小学抽调40余名业务骨干组成开发团队,先后完成了课程设计、教学设计和学科统筹工作。”

吕章申介绍,《课程》以学生所熟悉的汉字、饮食、服饰、乐戏为基础,通过“历史与艺术”的体验方式设计教学环节,培养学生的“艺术情趣”,引导学生通过与自己生活密切相关的自然与社会环境、社会活动与关系、人文文化与规范的交互作用,不断丰富和发展学生的社会生活经验和艺术审美情趣,加深他们对个体与群体、民族与国家、历史与艺术的正确认识和理解。

北京市委常委,教育工委书记苟仲文在会上指出,这是社会单位和学校共同推动社会资源向教育资源转化的成功实践。他强调,“《课程》就是利用社会资源丰富中小学校外实践活动项目的组成部分。通过开发多种类型的社会教育资源,强化校外实践课程的育人功能,帮助学生更好地进行知识的整合,能力的迁移,促进学生科学发展观的形成和健康个性品质的塑造。”

教育部政策法规司司长孙霄兵指出,博物馆就是一种学校,中小学生既要重视课堂知识的学习,也要重视在博物馆中学习。“我建议学生们都树立这样的理想,要像力争上最好的学校一样,力争走遍世界上有名的博物馆。”

孙霄兵说道,“学校也应当是一个博物馆,目前很多高校就有自己的博物馆,我们的中小学学生不仅要学习博物馆中的知识,也要将学校内外学到的知识装在心中,让我们每一个人都成为一个‘博物馆’。”

史家小学校长王欢也在会上表示,《课程》是一种教育模式的变革。“我们积极构建‘无边界’的课程形态:学生的学习可以随时随地发生,无边界的真实生活世界都是课程的实施场所,家庭、博物馆、科技馆等社会资源让学生视野超越学校的围墙。”

王欢还指出,《课程》带来的也是思维方式的变革,是一种哲辨思想和系统思维的形成。她表示:“在由一件件国宝构建的广阔时空里,孩子们怀揣敬畏之心,向智慧敬礼,向文明鞠躬。我们相信,在这里,孩子们将自己的思维和认知放置于中华历史文明的长河中,从中所寻找到的自我身份认同与归属感,会形成孩子终身的记忆。”

吕章申表示,《课程》的成功开发具有三点特殊意义。“一,深化教育职能,发挥国家博物馆在行业中的引领和示范作用,紧密围绕核心教育资源,努力构建博物馆新型公共文化服务体系。二,挖掘资源优势,完成从‘教育活动’到‘教育课程’的华丽转身,使博物馆教育迈出从‘同制化’走向‘个性化’发展的一步。三,跨界资源重组,探索从课程设计、教学设计到学科统筹、出版发行的合作模式,通过有效融合,推动社会资源的合理配置使用。”

义乌灵鸥家政服务公司:专门提供家政、月子护理、育婴师、保姆、专业陪护、服侍老人、医院护理、钟点工、家庭公司保洁、搬家等服务。 |