|

扫描关注家长课堂微信

图片来源于网络

核心提示:2007年,北京大学[微博]儿童青少年卫生研究所公布了一项调查报告,结果触目惊心:中学生每5个人中就有一个人曾考虑过自杀,而为自杀做过计划的占6.5%。2012年,这一数据又增长了几个百分点。

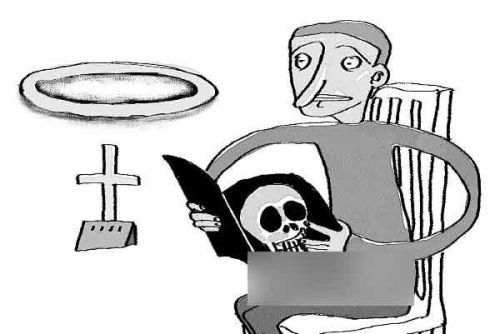

[摘要]青少年自杀率正在逐步増涨,而中国的死亡教育处于真空状态。

中国人民大学[微博]宿舍楼品园5号楼,一男生从8层厕所跳下;上周,一个11岁的小女孩因没交作业被请家长[微博],回家后从楼上跳了下去。这些例子令人痛心,却又不禁让人疑惑,我们的孩子怎么了?为什么能够如此轻易的选择死亡?

2007年,北京大学儿童青少年卫生研究所公布了一项调查报告,结果触目惊心:中学生每5个人中就有一个人曾考虑过自杀,而为自杀做过计划的占6.5%。2012年,这一数据又增长了几个百分点。

如何在教育中引导儿童正确认识死亡,规划有意义的人生;如何选择正确的教育形式,带领孩子通过死亡直面生命的意义……这些都是当前死亡教育需要思考的问题。

死亡教育在我国仍是一株成长中的稚苗,开展死亡教育家长反对、学校无奈,针对这个尴尬的现状,袁卫星老师提出在追问生命意义的过程中渗透死亡教育。希望您能在阅读这篇文章的过程中得到一点启发,获得一些思考。

死亡是一件能盖住所有人的斗篷

人为什么会死?人死后去哪里?死亡会不会痛?为什么死掉的是他,而不是别人?死是不是睡着?我还能看到死去的他吗?我可以活到像他那么老吗?难道医生、护士与医院没有办法让人不死吗?我想到死去的他会哭,怎么办……

当儿童忽闪着疑惑的眼睛,将这些叮当作响的问题摆在我们家长和教师面前的时候,死亡教育,已无可回避。

一篇文章的作者这样写道:

当5岁那年同学父亲因心脏病而猝死的消息闯入我的生活时,我震惊了——死原来如此之近;记忆中的无忧无虑远去了。“我会死吗?”爸爸妈妈笑我傻,他们的搪塞却更增加了我的烦恼。用孩童想象丰富的眼睛,我看见了百年后的自己:毫无知觉;然后被埋了、被忘了,世界那么美好,我却化作地下的尘土……一想到死,我就无法入睡,担心自己会在梦中死去,再也见不到旭日东升,就像朋友的父亲。

许多个日子就这样过去了,流向它们宿命的终点。我是焦灼的……你能想象吗?一个孩子花了好多年的工夫拼命想把死亡推开。她当然推不开……她不得不开始接受现实了;但是,她仍在寻找一个理由,她想赋予死亡一点儿真正的意义。

作者对死亡的困惑及人生意义的探求,是每一个儿童迟早都会遇到的问题。

一切绚烂和隐晦都烟消云散,对每个人来说,这就是死亡,是“去”,是“失”。死亡确实是一件能够盖住所有人的斗篷,从情感上来说,我们谁也不喜欢;但从生物学的观点来看,我们得承认它的公正性,承认它的力量和简朴。

从这个意义上来说,我们每一个人都会并应该重视、思考,讨论死亡问题。而对儿童开展死亡教育,意义则更为深远。

帮助儿童消除对死亡的恐惧和焦虑。随着年龄的增长、阅历的增加,儿童会亲身经历如长辈和宠物等的死亡;会通过各种媒介获知关于死亡的信息;会在文学、美术、音乐、电影、电视等作品中接触到关于死亡的描写……所有这些,都会给他们带来恐惧和焦虑心理。以健康的心态和儿童坦率地讨论死亡,有助于消解儿童不必要的精神恐惧。

帮助儿童建立正确的生死观,过有意义的生活。“死”是“生”的必然归宿,向“死”而“生”才是积极的人生态度。因此,既要引导儿童认识死亡,还要引导学生掌握生存技巧,追求人生价值,培养正确的人生态度。

从知行走向情感态度价值观

当前的死亡教育,涉及生物、社会文化、经济法律、道德伦理、价值等多个层面。但无论内容有多宽泛,死亡教育均应从认知、行为走向情感态度价值观。

在认知层面,首先告诉儿童什么是死亡。

南京市少工委曾对南京市1068名在校小学生进行了一次关于生命意识的问卷调查。调查显示,认为“人死了,生命就停止了,不会再活过来”的小学生占60.30%,刚过六成。而近三成(27.62%)的小学生认为死亡是“在这个世界消散,去了另一个世界”,有10.67%的小学生视死亡为“睡觉、做梦”,甚至有1.87%的小学生认为人能“死而复生”。

义乌灵鸥家政服务公司:专门提供家政、月子护理、育婴师、保姆、专业陪护、服侍老人、医院护理、钟点工、家庭公司保洁、搬家等服务。 |