|

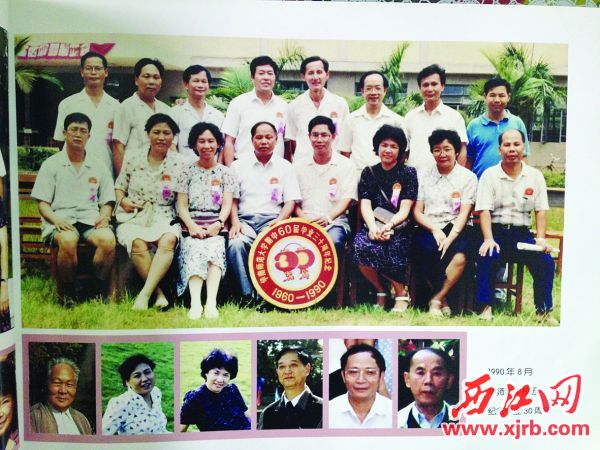

1990年8月,伍尚权(后排左二)与同学们合影纪念高中毕业30周年。记者黄嘉露翻拍

过了明天祖国就迎来66周年华诞!1949年至今,历经66年波澜壮阔的发展历程,人民群众的生活发生了翻天覆地的变化。经历战火洗礼的中国浴火重生,从过往的贫穷落后到如今的经济腾飞,从曾经的封建闭塞到如今的对外开放……祖国的日益强大惠及每位中华儿女,百姓生活的改变也见证着祖国的蓬勃发展。在10月1日国庆节到来之际,记者走近两位老人,听他们讲述新中国成立前后的故事,感受建国以来百姓生活的变迁。

伍尚权:“解放后我才有机会外出求学”

“知识改变命运”——李嘉诚的这句话是鼓励许多学子奋斗的标语,而这句话,恰好印证了伍尚权的经历。

1940年出生的伍尚权,生长在广东新兴县的一个小乡村,父亲早年离世,当教师的母亲艰难地带着两个孩子生活。尽管母亲是学校的老师,但伍尚权在小学一到三年级都没怎么“正正规规”地上课,七岁的他已经开始干农活。“那时候家里穷,我是男孩子,得下地种田,虽然农忙时有叔父们帮忙,但我也不能每天到学校去上课,只能在闲时跑到母亲的课堂最后面听课,平日里就靠她在家给我讲讲。”伍尚权回忆道,“那时候的乡村学校条件比较差,学校里的老师屈指可数,有些时候老师们还要身兼语文、数学、历史等多个科目的教学。”尽管条件不好,伍尚权还是坚持着一有时间就去上课学习。直到解放后,他才到正规学校里开始“认认真真”地读四年级。

坚毅的求学脚步让乡村男孩走出了穷苦人生。15岁初中毕业后,伍尚权毅然决定离开乡村,去广州求学。伍尚权在当时的华侨补助学校学习了一年,后来知悉华师附中招插班生,他拿着成绩单就去报名了,最终被录取。“那时候母亲寄给我部分生活费,其余要靠课余时间去工地挖泥赚取,每挖一板车泥有2块钱工钱。”就这样,伍尚权一边打工一边读书,很珍惜这来之不易的学习机会。1960年,20岁的伍尚权作为“优秀生”被保送到桂林步兵学校(现中国人民解放军桂林陆军学院),成为一名军校生,1962年毕业后被分配到陆军第五十五军作战处当参谋,每个月领取66元的工资。伍尚权辗转湛江、桂林、广州、汕头、潮州、北京等多个地方,后任职陆军一六四师副参谋长,还把母亲从农村接到身边照顾。1984年,伍尚权离开部队转业到肇庆,从肇庆轻工业处的食品科经理到饼干厂厂长,扎根肇庆的31年间仿佛弹指一挥间。

伍尚权对于自己年轻时期的经历津津乐道,从新兴县小乡村的穷苦生活到如今的衣食无忧,他的命运随着新中国的成立而改变。“新中国成立后,给了我学习的冲劲和环境,如果我当时没有走出乡村求学,如今可能依旧是面朝黄土背朝天的老农。”伍尚权感叹道,“解放以前,别说读书了,温饱都成问题。那时候物价不稳定,不知道哪天钱币就成了废纸一张,唯有粮食最实在。解放后,农民分得了田地,并且组建了生产队。母亲开始每个月领19元的工资,物价也稳定下来,生活不再那么艰难,也就有了让我出外求学的机会。”

范阿伍:“日子比解放前好多了”

1951年,18岁的范阿伍坐着花轿欢欢喜喜嫁进了罗家。“那时候我们还去当时的镇政府登记照相,领了结婚证,可好了。”说起当年嫁给罗爷爷的场景,端州区兴贤里82岁的范奶奶开心得像个少女。

范阿伍老人说,嫁进罗家之后,虽然也是卖咸杂,过着清贫的日子,但比以前好多了。“解放以前,不仅要以帮老板织草席来换取粮油,帮补家庭,还要‘走米’赚钱,背着箩筐去高要新桥买米,再背着两担米从新桥走回端州。”范阿伍老人告诉记者,解放前,社会治安不好,物价也不稳定,人们经常以粮油换物,以米油代工资,过着心惊胆战的日子。

“1949年前后的肇庆有着天壤之别。”范阿伍老人回忆道,“建国后,治安得到了极大改善,偷抢的小贼少了;解放前的物价经常涨,现在电视里放的《72家房客》就是我们那时候的写照。解放后物价稳定下来,工资也稳定,肇庆城区也慢慢变漂亮。”1956年实行公私合营后,范阿伍也可以领到每个月18块钱的工资了。“虽然18块钱的工资养全家有点吃力,但有亲戚们的帮补,日子过得还算可以。”

义乌灵鸥家政服务公司:专门提供家政、月子护理、育婴师、保姆、专业陪护、服侍老人、医院护理、钟点工、家庭公司保洁、搬家等服务。 |