|

吉他社的帅哥弹奏起深情的校园民谣;身着古装的茶社成员正表演着颇具文艺范儿的泡茶流程;一旁,厨艺协会的小伙伴们则端出锅碗瓢盆现场烹饪,招揽吃货……日前,重庆大学等高校都进行了一年一度的社团纳新活动。 然而,调查显示,能够坚持参加一年以上社团活动的大学生只有20%至30%。社团生活,作为大学里的一门“必修课”,能让大学生们收获什么?社团内部管理又存在哪些问题?连日来,记者就此进行了采访。 最火爆 高校社团是“第二课堂” “这纸上的提示语是‘万夫莫开’,那么前面一句话是‘一夫当关’,按照谐音,应该指的是逸夫楼吧?” “这纸上写着‘Asleep’,将这英文拆分开就是‘A sleep’,即‘一觉’,谐音‘一教’,对不对?”…… 不久前,在重庆大学虎溪校区,一些小伙伴手拿小纸条,说着让人有点“摸不着头脑”的对话。

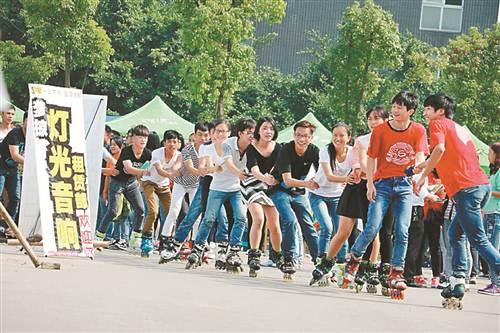

各大高校丰富多彩的社团活动。 (学校供图) 原来,这是该校推理协会为迎接新成员举行的寻宝大赛。“推理,顾名思义,就是根据一个或几个已知的前提,推断得出正确的答案。”该校推理协会会长刘宇威告诉记者,当天的寻宝大赛共四条路线,小伙伴们相应分为四组,各组根据纸条上的提示一站一站地进行搜寻,以找出藏在终点的“宝藏”。 事实上,高校里的趣味社团远不止这一个,各校社团可谓相当火爆。仅以重庆大学为例,该校学生社团总数超过200个,每年加入社团的新生数量在3000至4000人;西南大学有89个社团,最火的风翼动漫社人数多达近千人…… 这当中不乏各种有意思的社团。如重庆大学的“血獒特战队”社团,这是个名副其实的“魔鬼社团”。26位成员是清一色的男生,每周进行3次体能训练、格斗技巧等,但每年都会淘汰2/3的成员,因为不少人难以坚持。 西南大学则有个射艺社团,小伙伴们练习射箭、骑射等,甚至自己动手做弓箭,传承中国的射艺文化;重庆邮电大学移通学院则有个农耕协会,加入这个社团的小伙伴在校内种菜、养鱼、打谷;重庆理工大学则有个冷笑话社,成员们专门搜集各种冷笑话,培养幽默细胞…… “大学里不参加学生社团的小伙伴,恋爱几率为零,人也会越来越迟钝。”针对高校里各种火爆的社团现象,有同学曾这样戏谑发帖。 “社团生活是大学里的一门‘必修课’。丰富多彩的社团活动可以充实大学生活,结识新朋友,是‘第二课堂’。”不少大学生们也认为。 据麦可思发布的《2015年中国大学生就业报告》中对2014届毕业生参加社团的调查数据显示:超过七成的大学毕业生在校期间参加过社团活动。其中,参与度最高的社团活动为“公益类”,其次为“体育户外类”。 最收获 社团生活体验“小社会” 高校社团如此火爆的原因是什么?不少小伙伴回答:“喜欢呗!” 调查显示,个人兴趣是很多大学生选择社团的主要原因。不过,小伙伴们很快发现——社团带给他们的远不止快乐。 “练书法能让人静下来。”重师大二学生鲜翰锋进大学后加入了看似冷门的书法协会。一年下来,鲜翰锋认为自己性格沉稳了不少,而且在他看来,一手好书法还能为今后找工作加分。 “汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前,其被形象地称做‘交领’,也寓意做人要不偏不倚……”重大汉服社的李梦涵告诉记者,自己大一时加入汉服社,两年来学到很多历史、服饰、文化等方面的知识。 今年大四的曾秋玲则是重大公关协会的老会员了,目前已找到理想工作的她坦言:“在社团活动中锻炼到的各项技能,让我在职场里得心应手。” 原来,社团组织不同于其他机构,主办任何活动基本上都是由学生负责,因此从筹备活动,到现场主持,再到宣传报道,社团的每位成员都可全程参与。 校级歌咏会比赛、新闻学院2014级新生演讲大赛……曾秋玲一个人就独立组织过好几场活动,硬生生地被磨成了“万精油”。而用人单位正是看中了曾秋玲出色的交际、公关能力,给她开出6000元的月薪。 说起重庆师范大学的丁奕然,很多人都会眼红:这位生命科学学院的研究生是同时拥有两家微企的老板,并先后获得重庆市第四届大学生创业大赛一等奖、“创青春”全国大学生创业大赛铜奖、重庆青年创新创业大赛一等奖等荣誉。

义乌灵鸥家政服务公司:专门提供家政、月子护理、育婴师、保姆、专业陪护、服侍老人、医院护理、钟点工、家庭公司保洁、搬家等服务。 |